| Главная » Статьи » Новое |

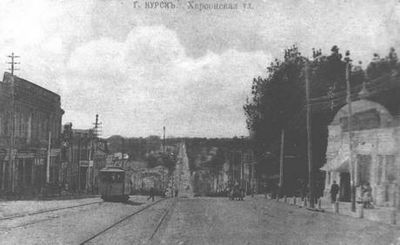

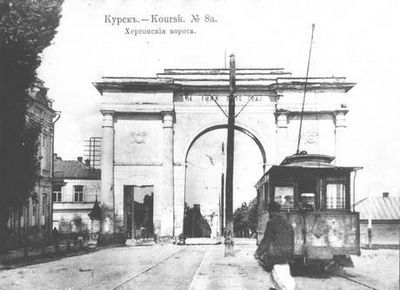

Курский трамвайКоличество трамвайных парков: Татра-Т3, Татра-Т6В5, 71-403 Ширина колеи: 1524 мм Тип питания: постоянный ток Напряжение контактной сети: 600 вольт Компания-перевозчик: МУП «Курскэлектротранс» 3 Депо 4 Действующие маршруты 5 Примечания 6 См. также 7 Ссылки 8 Литература История Трамвайное движение в Курске было открыто 30 (18) апреля 1898 года. Построен курский трамвай был по проекту московского инженера путей сообщения И. А. Лихачева. Финансированием строительства, а позже и управлением трамвайного хозяйства занималось бельгийское анонимное общество «Курский трамвай».[1] Хронология 1898 год — открытие трамвайного движения в Курске — первая линия проходила по Московской (ныне — Ленина) и Херсонской (ныне — Дзержинского) улицам. 1918 год — остановка трамвайного движения в связи с началом Гражданской войны. 1924 год — второе открытие трамвайного движения в Курске. 1930 год — открытие Северного депо. 1935 год — открытие линии от центра к Железнодорожному вокзалу. 1935 год — открытие линии от электростанции до Барнышёвской (ныне — Добролюбова) площади. 1939 год — открытие линии от Барнышёвской площади до кожзавода. 1939 год — открытие линии от кожзавода до мясокомбината. 1941 год — остановка трамвайного движения в связи с оккупацией Курска немецкими войсками во время Великой Отечественной войны. 1943 год — третье открытие трамвайного движения в Курске. 1949 год — открытие линии до парка Солянка. 1950 год — открытие линии до Льговского Поворота. 1951 год — открытие линии до завода РТИ. 1953 год — открытие линии до района Рышково (конечная остановка «Аккумуляторный завод»). 1954 год — открытие линии от улицы Дзержинского до улицы Бойцов 9-ой Дивизии по улице Верхняя Луговая. 1956 год — перенос трамвайной линии в Кировском районе с Интернациональной улицы на улицы Дубровинского и Маяковского. Открытие линии от улицы Бойцов 9-ой Дивизии до улицы Запольной по Верхней Луговой улице. 1958 год — открытие линии от улицы Энгельса по 1-ой Подшипниковой улице (ныне — Сумская) к посёлку завода тракторных запчастей (КЗТЗ). 1959 год — открытие линии от аккумуляторного завода до посёлка Гуторово (завод синтетического волокна). 1965 год — открытие Южного депо. 1967 год — открытие линии от Запольной улицы по улицам Красный Октябрь и 1-й Пушкарной до кольца «Хлебозавод». 1973 года — демонтаж трамвайных путей на улице Ленина. 1974 год — открытие линии от Южной автостанции (площадь Дзержинского) до Политехнического университета. 1976 год — открытие линии от Южного Депо до улицы Малышева. 1978 год — открытие линии от площади Дзержинского до Типографии. 1984 год — открытие линии от Аэродромной улицы до Автовокзала. 1985 год — открытие линии от улицы Маяковского до КЗПА (Электроагрегат). 1987 год — открытие Восточного депо. Перепрофилирование Северного депо. 1988 год — открытие линии от КЗПА до ГПЗ-20. 2004 года — закрытие Южного депо. Демонтаж трамвайных путей на улице Дзержинского. Хронология изменений маршрутной сети И. В. Шпаков. Трамвайные звонки в столице соловьиного края: как это было. // Пантограф , 2009. — №5. — С. 22-25.К концу XIX века Курск представлял из себя крупный купеческий город, являвшийся центром богатой сельскохозяйственной губернии. Общее количество жителей составляла около 76 тыс. человек. В Курске было 2799 домов и 83 крупных промышленных предприятия, на которых работали 1942 человека. Из-за холмистого рельефа перемещаться по городу было сложно, а единственным видом общественного транспорта был гужевой, услуги которого, из-за своей дороговизны, были доступны далеко не всем. Такса по городу на экипажах с обычными шинами составляла 50 коп. с резиновыми — 70 коп. на Ямской вокзал, находящийся на восточной окраине города — 75 коп.-1 руб. Вечером и ночью добавлялось 5-10 коп. к таксе. После пуска в 1891 году в соседнем с Курском губернском городе Воронеже конки, в Курске стал серьезно обсуждаться вопрос о возможности строительства в городе конно-железной дороги. В начале 1895 года после посещения Воронежа курский губернатор А.Д. Милютин дал поручение городскому голове обдумать вопрос пуска конного трамвая в Курске. Поскольку денег на самостоятельное строительство трамвайных путей в казне города не хватало, весной 1895 года был объявлен конкурс на право проложить по главным улицам города линии конно-железных дорог. В течение трех месяцев поступили два проекта: от московского инженера путей сообщения Ивана Алексеевича Лихачева и от немецкой фирмы «Сименс и Гальске». Оба представленных проекта предполагали прокладку линии электрического трамвая из-за топографических особенностей города: сильной пересеченности местности, наличия глубоких долин рек Тускарь и Кур и крутых подъемов и спусков на двух главных магистралях города: Московской улицы (сейчас Ленина, к северу от Знаменского собора от Красной площади и до Московских ворот) и Херсонской улицы (сейчас Дзержинского, спускаясь от Красной площади вниз к Куру в юго-западном направлении и поднимаясь далее вверх до Херсонских ворот). Рассмотрим основные положения обоих контрактов: История курского трамваяКурск в конце 19 века был довольно крупным по тем временам городом, в котором было 5276 домов, в основном одно и двухэтажных, а две главные улицы - Московская и Херсонская, расположенные вдоль тракта Москва - Харьков, составляли 4 версты. Рост населения, развитие промышленности и торговли привели к необходимости прокладки линий городского транспорта.

Курск строился на холмах, и такие виды транспорта, как конка и омнибус для города оказались неподходящими. Поездки же на извозчике большинству горожан были не по карману. Поэтому городская и губернская власти остановили свой выбор на электрическом трамвае, который был по тем временам самым экзотическим и перспективным видом транспорта.

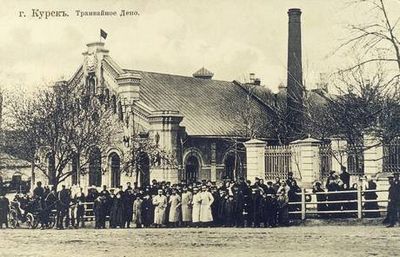

Видели трамвай в действии и курские купцы, бывавшие в разных городах и странах. В начале 1895г. курский губернатор дал поручение городскому голове обдумать вопрос пуска трамвая в Курске. В результате был объявлен конкурс. Поступило два проекта. Инженер путей сообщения Иван Алексеевич Лихачев, представлявший Бельгийское анонимное общество, предложил провести трамвай по центральным улицам - Московской и Херсонской. Немецкая фирма Сименс и Гальске кроме того, по улице Мирной к Ямскому железнодорожному вокзалу. Они же предлагали электрифицировать город по пути следования трамвая. 18 июля 1895г. городская Дума утвердила предварительный проект Лихачева и направила его губернатору. Ознакомившись с ним, он уже 20 сентября того же года направил свое представление в Министерство внутренних дел. Несколько позднее он направил своё послание лично Министру Внутренних дел И. Н. Дурново, в котором просил не спешить с утверждением проекта Лихачева, т.к. немецкий проект «несравненно выгоднее для города». Все же был избран проект Лихачева. Никто точно не знает причину такого решения. Одни считают, что в Бельгийском обществе был хоть один русский человек, поэтому ему и предоставили строить трамвай в Курске, другие называют другую причину, что кто дал взятку больше, тот и получил это право. 20 февраля 1896г. из Министерства Внутренних Дел в Курск сообщили, что оно не возражает против работы общества Курский трамвай в России. Трамвай по договору должен был построен в течение 2 лет. 24 июля 1893г. в Брюсселе состоялось заседание Анонимного общества. Участники заседания приняли постановление: Совет Правления назначает согласно Уставу Общества представителем и ответственным агентом Общества в Российской империи г. Ивана Алексеевича Лихачева . Ему были представлены неограниченные права в организации дел в России. Мы знаем, что Лихачёв возглавлял строительство конного трамвая в Казани и Астрахани, а после Курска возглавлял трамвайные предприятия в Москве и С-Петербурге. Лихачев не привык терять времени даром, тем более что всего за 2 года предстояло выполнить большой объём работ: проложить пути, установить столбы и устроить контактный провод по улицам Московской и Херсонской, построить депо трамвая и мастерские, приобрести вагоны и прочее оборудование. Но самым сложным было решить вопрос об электростанции. Дело это было новое для Курска, жители города не знали, что такое электроэнергия. В городе не было ещё ни одной электролампочки.

Технический проект постройки трамвая в марте 1896 г. был рассмотрен и одобрен МВД в Петербурге и летом 1896 г. начались работы по постройке электростанции, депо. В кратчайший срок были созданы две артели строителей. Одна из них вела работы на Московской, вторая - на Херсонской улицах. Все работы велись исключительно вручную, с использованием тачек, телег, ломов и лопат. В период строительства трамвая жизнь тихого до той поры Курска заметно оживилась. На городской вокзал железной дороги, располагавшийся между улицами А. Невского и Луначарского прибывали строительные материалы - лес, рельсы, шпалы кирпич, песок, щебёнка). Отсюда десятки телег развозили эти материалы по городу - на Георгиевскую площадь, где шло строительство электростанции и первого депо, а также на улицы Московская и Херсонская, где велась прокладка путей и воздушных линий. В следующем году по двум главным улицам города - Московской и Херсонской - были проложены трамвайные пути общим протяжением в 4,9 км. В июле 1896 г. были заказаны 12 комплектов электрооборудования для вагонов на заводе Электрисите э Идролик , 12 моторных вагонов с открытыми площадками на заводах Рагено и Франко-Бэльж (все заводы-производители находились в Бельгии). На Херсонской (Дзержинского) улице была построена трамвайная электростанция (вместе с депо). Основные работы по постройке были завершены в сентябре 1897г. Однако пробное движение началось только 11 апреля 1898 г.

Город денег на строительство трамвая не выделял. Расходы шли за счет Бельгийского общества и распространения облигаций займа. Прошло около двух лет после заключения договора. 11 апреля 1898г. И.А.Лихачёв сообщил городской управе, что трамвай к пуску готов и предложил провести испытания. 17 апреля 1898г. состоялось обследование трамвая. Комиссия составила протокол, в котором в частности говорилось: Комиссия нашла все устроенным настолько хорошо, что может быть дано разрешение для открытия движения. Торжественное открытие движения состоялось 18 апреля 1898г. (по старому стилю) 30 апреля – по новому. В этот день на улицах Курска было особенно многолюдно. Все спешили на Красную площадь. Здесь на путях было выстроено несколько вагонов увитых лентами, украшенных флажками, шарами, цветами. В назначенное время на церемонию прибыли епископ Курский и Белгородский Лаврентий, губернатор, представители городских властей, а также И.А.Лихачев, представители анонимного общества Дювельс и Леоди, специально прибывшие из Брюсселя, русские инженеры, техники, рабочие. Торжество открылось крестным ходом. Из Знаменского монастыря была вынесена икона Коренной Знаменской Богоматери. Курский Владыка освятил трамвай, губернатор разрезал ленту. Так отправился в первый рейс курский трамвай. В первые дни, особенно по вечерам, вагоны трамвая были переполнены публикой. Всем хотелось лично насладиться поездкой в новом, невиданном доселе виде транспорта. Люди восхищались мерным и плавным ходом вагонов. Не обошлось и без курьезов. Лошади ещё не могут привыкнуть к движению вагонов. Нередко можно видеть волнующихся животных, опрокидывающих экипажи и телеги - писала в те дни газета Курские губернские ведомости . Эта же газета сообщала в одном из следующих номеров: На Московской улице возле почты лошадь купчихи Ишуниной, испугавшись проходившего трамвая, наскочила на сидевшую в экипаже жену поручика Кондратовича. Для электрификации города было необходимо расширить электростанцию. Было решено перенести депо с Георгиевской площади на ул. Выгонную, а в помещении депо разместить дополнительные электроагрегаты. В 1912 году на улице Выгонной (ныне 50 лет Октября), недалеко от перекрестка, там, где сейчас расположен магазин «Колос», были построены бревенчатое депо на 10 вагонов и трамвайные мастерские в небольшом сарае. Помещение не отапливалось. Персонал, обслуживающий трамвай состоял из 60 человек. Хозяйство имело 12 небольших моторных вагонов простой деревянной конструкции и 6 прицепных вагонов. Вагоны вмещали до 48 пассажиров: 24 чел. на лавках, ещё 10 могли стоять в вагоне и 14 чел. могли стоять на площадках. Передняя и задняя площадки моторных вагонов были совершенно открытыми. Водитель все время стоял на ногах и находился под воздействием погодных условий. Работа водителей на этих вагонах была тяжелой, изнурительной, требующей больших физических усилий для торможения вагона, поэтому водителями работали исключительно мужчины. Нелегка была работа и у кондуктора. Ими были тоже только мужчины. Летом движение трамваев происходило с 7 до 22 часов, а зимой с 8 до 21 часа. Интервалы движения между вагонами должны были составлять не более 20 мин, но систематически не выдерживались. Два мотора имели мощность по 20 л.с. Случалось, что из-за нехватки мощности моторов или слабого напряжения в сети водитель не мог вытянуть вагон в гору. Приходилось останавливаться, высаживать пассажиров и налегке ехать дальше. А пассажиры пешком поднимались до следующей равнинной остановки и ожидали очередного вагона. Курсировало обычно не более 8-9 вагонов. Прицепные вагоны использовались редко, как исключение. В основном они пригодились в годы Русско-Японской и I Мировой войны, когда надо было перевозить раненых от городского вокзала железной дороги в госпитали. Для этого была даже сооружена ветка от ул.Херсонской по ул. Генеральной (А. Невского) к Вокзалу.

Улицы города освещались отвратительно, только в отдельных местах имелись газовые рожки. Не было электрического освещения и в вагонах. Для этого использовались керосиновые лампы. Одну из них зажигал кондуктор и вывешивал внутри вагона, а вторую зажигал водитель и устанавливал на буфере вагона. Если фонарь потухал, водителю надо было затормозить трамвай, зажечь фонарь вновь, и тогда уже ехать дальше. Здание Центральной электростанции трамвая на Георгиевской площади было построено к пуску трамвая. Работала электростанция на угле, а позднее на торфе. Здесь были установлены агрегаты из паровых машин и генераторов постоянного тока мощностью в 250-300 кВт и напряжением 160-230 вольт. Годовая выработка электроэнергии станции составляла не более 200 - 250 тыс. кВт, что равняется 15-минутной выработке первого агрегата Курской АЭС. Провода на линии были медные и большого сечения, но и при этом потери напряжения в них были в 2-3 раза больше существующих сейчас норм и требований. 20 мая 1900г. представители городской Управы заключили с анонимным обществом договор на временное энергоснабжение города до устройства постоянного освещения. Общество обязалось освещать Московскую и Херсонскую улицы, а также давать свет некоторым учреждениям и частным лицам. В 1901г. общество заключило контракт на устройство в городе постоянной сети электрического освещения. Плата за свет была очень высока, да и подача тока производилась крайне нерегулярно. Однако, ни энергии, ни мощности уже не хватало. Тогда правление установило на электростанции кислотные аккумуляторы накопители . Это было громоздкое сооружение. Воздух вокруг был пропитан парами кислоты. Попадая сюда, человек сразу начинал кашлять. Обслуживал эту установку один человек. Работник аккумуляторного зала М. Кузнецов, проработал там много лет. Он почти полностью потерял зубы, страдал многими заболеваниями. В 1901г. станция давала свет 171 фонарю на центральных улицах и некоторым абонентам на этих улицах. Обслуживающий персонал состоял из 21 человека. Проезд был сравнительно дорогим - 8 копеек за проезд по всему маршруту и 5 копеек за полмаршрута. Для школьников соответственно 5 и 3 копейки. Что это были за деньги? Для сравнения - курица в то время стоила от 12 до 15 копеек. Срок концессии на эксплуатацию трамвая по договору был определен в 49 лет и исключительно на кабальных условиях. За первые 10 лет Общество не должно было платить городу ни одной копейки, в следующие 15 лет по одной тысяче, затем 20 лет по две тысячи и лишь последние 4 года по 3 тыс. рублей в год. Эти суммы мизерны и едва ли составляли несколько процентов от сумм официально полученных прибылей. Правда, после 25 лет эксплуатации городские власти могли выкупить трамвай у бельгийцев, но заплатив сумму выручки администрации трамвая за 20 лет. Это была чудовищная сумма, и город, вечно испытывавший финансовый голод, это бы сделать не мог. Имея большие прибыли, члены анонимного Общества не стремились улучшать техническое состояние трамвайного хозяйства, и за 19 лет эксплуатации его ни разу капитально не отремонтировали. Хозяева трамвая жестоко эксплуатировали рабочих: продолжительность рабочего дня 10-12 час, заработок водителей 23-30 рублей в год, штрафы, налагаемые администрацией трамвая, достигали половины заработной платы. Летом 1901г. терпение трамвайщиков лопнуло. 29 августа рабочие явились на свои рабочие места, но к работе не приступили. В газете Искра говорилось о требованиях трамвайщиков: - уменьшение рабочего времени путем увеличения числа смен; - упорядочение штрафов, на которые у них выходит чуть-ли не половина жалованья. К месту бунта прибыл полицмейстер Стеткевич во главе отряда городовых и начали уговаривать рабочих подождать и решение начальством будет принято - ведь сразу сделать это невозможно. Рабочие поверили и во второй половине дня трамвай возобновил перевозку пассажиров. На следующий день 10 трамвайщиков были уволены, а зачинщик - кондуктор Павлов был арестован. Трамваи вновь не вышли на линию. Тогда депутацию водителей принял сам губернатор. Уволенных восстановили на работе, кондуктора Павлова через 3 дня освободили из тюрьмы. Но никаких изменений не наступило. Лишь в 1910 году они добились сокращения своего рабочего времени до 10,5 часов в день. Газета Искра отметила, что куряне проявили сплоченность и организованность. Первые правила пользования курским трамваем были опубликованы в газете Курские ведомости 7 июля 1912г. Из воспоминаний Ивана Ивановича Разинькова, поступившего на работу в общество Курский трамвай в 1907г: Директором анонимного общества назначался один из акционеров этого общества на 3 года. Директор осуществлял контроль за работой как самого трамвая, так и электростанции, ведь все оборудование принадлежало обществу. За период до 1917г. сменилось 5 директоров. В 1917г. на ряде предприятий Курска прошли выступления рабочих за экономические требования. Первыми забастовали трамвайщики. Организованное выступление заставило администрацию удовлетворить их требования о 8-часовом рабочем дне и о значительном повышении заработной платы. Трамвайщики вновь показали пролетариям города пример в борьбе за свои права. В июле 1918 года трамвай встал из-за нехватки топлива. К концу 1918г. бельгийцам стало ясно, что нужно уезжать на родину. Собираясь, они внесли предложение: пути разобрать, т.к.мешают езде, воздушную сеть снять, из вагонов вынуть моторы и отправить всё это в Бельгию. Рабочий Иван Иванович Разиньков выразил своё несогласие и пригрозил, что пойдет к председателю Совнархоза Серикову и не допустит уничтожения трамвая. Этой же ночью бельгийцы спешно покинули город. Трамвай стоял, но рабочие Разиньков, Воеводин, Домбровский, Калуцкий сумели сохранить основное оборудование. В июне 1924г. Курский губисполком принял решение о восстановлении трамвайного движения в Курске. Работы были поручены Управлению железной дороги. На эти цели было выделено 65 тыс. руб (вместо обещанных 150 тыс.). Руководил работами инженер Н.Е.Рендель и член губисполкома И.И.Разиньков, который стал первым советским директором Курского трамвая. За два с небольшим месяца все работы были закончены и 1 октября 1924 года состоялось уже второе за историю Курского трамвая открытие движения. Этому событию Курская правда посвятила специальный номер. Всем участникам восстановления были вручены именные серебряные медали. Надо сказать, что куряне не только восстановили трамвайное хозяйство, но и значительно его усовершенствовали: на электростанции были установлены дополнительные дизель-генераторы и город получил электрический свет, вагоны были оборудованы электрическим освещением и прожекторами для освещения пути, их площадки были закрыты и остеклены, что значительно улучшило условия работы водителей. И если 1 октября 1924 г. на линии был один пробный трамвай, то на следующий день их курсировало уже шесть. Первоочередными задачами считали устройство трамвайной линии к Ямскому железнодорожному узлу и строительство нового депо. Наряду с пассажирскими перевозками трамвай предполагалось использовать для дешёвой перевозки различных строительных материалов на ремонт и восстановление разрушенных домов. Трамвайное хозяйство росло, парк у Херсонских ворот стал тесен и в 1928г было принято решение о строительстве нового Северного депо на ул. К. Маркса. На переоборудование и расширение Курского трамвая было выделено 315 466 руб. За год, с 1929 по 1930г, была построена и сдана в эксплуатацию первая очередь нового депо. В этом же году были получены первые шесть вагонов стандартного типа серии Х (харьковский). Первые вагоны этой серии были выпущены на Мытищенском машиностроительном заводе, затем к их производству подключились другие заводы (Усть-Катавский). Курск получал вагоны из Мытищ. Эти вагоны имели суммарную мощность двигателей 105 л.с, были рассчитаны на работу с прицепными вагонами. Вагоны имели двустороннее управление. Однако главным было то, что эти вагоны имели пневматический привод тормозов и аварийный электрический тормоз (реостатный), а ручной привод был вспомогательным и не требовал больших физических усилий. Благодаря этому работать водителями стали и женщины. Одна из первых - Мария Никитична Яковлева получила права 24 июля 1931г. Впоследствии вагоны серии X были усовершенствованы: они были переделаны в односторонние (вторая кабина и двери с одной стороны были ликвидированы, что позволяло увеличить вместимость, кабины управления были оборудованы электропечами и стеклоочистителями, рамы тележек заменены на более прочные. Эти вагоны оказались не менее долговечными, чем бельгийские - они прослужили до 60-х годов. В 1934 г. была построена новая мощная по тем временам электростанция, а в саду им. 1 Мая - первая подстанция с ртутными выпрямителями.

15 июля 1934г. началось строительство линии к ж/д вокзалу. Через год линия была сдана в эксплуатацию и город получил удобную и быструю связь с главными воротами города . В 1935г. Курский трамвай имел 19 вагонов серии X , 24 км. путей. На улицах города появились первые 4 автобуса. С 1930 по 1935г. трамвай перевез 31 млн. пассажиров, пробег вагонов за это время составил 3 млн. км. В 4-м квартале 1940г. коллектив Курского трамвая вышел на 1-е место в республиканском соревновании трамвайных хозяйств РСФСР. В предвоенные годы трамвай бурно развивается. В 1939г. построена линия до Барнышёвской площади (сейчас пл. Добролюбова), а затем до Кожзавода. В 1940г. эта линия была продлена до ул. Энгельса и далее до парка Солянка, где на левобережье р. Сейма начал создаваться новый промышленный район города. В предвоенные годы небывало быстрыми темпами развивалась экономика в Курске. В 1941г. началось строительство крупных заводов: аккумуляторного, резино-технических изделий, шпагатной фабрики и ряда других предприятий. Предполагалось поступление нового подвижного состава, намечалось строительство новых линий, но решение этих вопросов было приостановлено войной. Многие работники трампарка несмотря на бронь, добровольно ушли на фронт. Тех, кого не брали в регулярную армию, вступали в народное ополчение. Полки народного ополчения вышли на боевые рубежи 21 октября 1941г. Они защищали город вместе с частями 2-й гвардейской дивизии. На место мужчин, ушедших на фронт, вставали женщины. Они осваивали профессии токарей, сварщиков, ремонтников.

Е.Р.Брежнев пришел в Трамвайный трест в 1935г, работал слесарем-инструментальщиком, мастером заготцеха. В 1941г. перед оккупацией Курска немецкими войсками Брежневу было поручено руководить работами по эвакуации оборудования Курского трамвая в Новосибирск. В годы войны Брежнев работал в Челябинском трамвайном тресте, а в 1943г. по вызову Курского горсовета приехал в Курск и был в числе руководителей восстановления Курского трамвая. В период оккупации трамвай не работал. На территории Северного депо фашисты устроили ремонтную базу своих танков. За время своего пребывания разобрали рельсовые пути от вокзала до Московских ворот и от пл. Добролюбова до Солянки. Часть рельсов отправлена на переплавку, разоборудовали и подстанцию, снята и вывезена воздушная электрическая сеть, из 35 вагонов - ни одного целого, взорван мост через р.Тускарь. Таким образом, за 15 месяцев оккупации с ноября 1941г. по 8 февраля 1943г. трамвайное хозяйство Курска было почти полностью уничтожено.

12 февраля 1943г. Горсовет принял решение призвать оставшихся в городе рабочих и служащих на свои предприятия и начать их восстановление. Из Челябинска был вызван Е.Р.Брежнев, из партизанского отряда вернулся С.И. Дмитриев, который был назначен директором трамвайного треста. Под их руководством началась героическая эпопея восстановления Курского трамвая уже во второй раз. Всего за полгода трамвай восстал из пепла. 19 сентября 1943г. было открыто движение от Северного депо до пл. Добролюбова. Семен Иванович Дмитриев сообщил в главное управление трамваев и троллейбусов РСФСР: Восстановлено 18 пассажирских вагонов, смонтировано 3 токарных станка, 2 сверлильных, установлено несколько стационарных компрессоров, подготовлено корыто для укладки шпал на протяжении 7 км, уложено 600 штук шпал, подвешено 14,3 км. воздушного провода. Благодаря героизму своих работников в июле 1944г. Курский трамвай занял второе место в соцсоревновании РСФСР. К первой годовщине освобождения был открыт маршрут Вокзал-Кожзавод». Восстановление этой линии далось труднее - полотно вблизи вокзала было все изрыто воронками от авиабомб и снарядов. Предварительную расчистку производили бригады домохозяек во главе с председателями уличкомов. Управление тыла Центрального фронта помогло построить мост через р.Тускарь. Так, общими усилиями куряне возрождали свой трамвай. Позднее были восстановлены линии до парка Солянка и далее до р. Сейм.

Подвижной состав восстанавливался медленно. Причина - отсутствие запасных частей. Из 28 вагонов на ходу были 11. О поступлении новых не могло быть и речи: их просто не было. Трамвайные пути восстанавливались на энтузиазме горожан. В 1948г. годовой план по всем показателям выполнен досрочно 6 декабря. В 1949г. основные силы и средства были сосредоточены на прокладке путей в Рышково. Был составлен жёсткий график работ, за соблюдением которого следила не только местная власть, но и Главтрамвай в Москве. Мобилизован транспорт со всех предприятий города, созданы добровольные бригады. Подрядчик был обязан закончить подсыпку балласта, обустройство посадочных площадок, проводку электроосвещения и восстановление трамвайной линии до Солянки не позднее 1 июля 1949г, а к 1 сентября - пути через р.Сейм. Всё было выполнено в отведенные графиком сроки. Министерство коммунального хозяйства в порядке поощрения выделило дополнительно 300 тыс. рублей на восстановление Курского трамвая и 100 тыс. - на строительство новой Рышковской линии . Город рос. На его окраинах развернулось огромное строительство промышленных предприятий - завод РТИ, Аккумулятор , Химволокно», КЗТЗ и прилегающих к ним жилых массивов. Все это требовало новых трамвайных линий. Постановлением Совнаркома СССР от 1 ноября 1945 г. было решено проложить трамвайную линию до заводов в Рышково. Ее строительство началось в 1949 г. - 28 августа того же года вошел в строй участок от ул.Энгельса до рощи Солянка длиной 1,6 км (здесь пошли вагоны третьего маршрута Трампарк - Солянка);20 декабря 1949 г. трамваи стали курсировать до моста через реку Сейм. Одновременно на этой трассе развернулось сооружение новой тяговой подстанции. В ноябре 1950г. трамвай стал курсировать до Льговского шоссе по новому участку длиной 4,8 км. В ноябре 1951 г. рышковская линия была удлинена еще на 1,9 км (завод РТИ) и сдана в эксплуатацию вторая тяговая подстанция в Рышковском промрайоне. Вся линия до Рышкова с поворотным кольцом у аккумуляторного завода была введена в строй 30 апреля 1953 г. (с последним участком в 3,1 км). Для новой Рышковской линии из Ленинграда в Курск были переданы 17 вагонов б/у (в т.ч. 11 прицепных, которые были переоборудованы в моторные). Для новой линии в 1952-55 гг. были получены новые вагоны МТВ-82. Для удобства эксплуатации новой линии в 1952 г. на Барнышевской площади было выстроено новое разворотное кольцо. Поворотное кольцо у вокзала было уложено в мае 1954 г. В октябре 1954 года была введена вторая преобразовательная подстанция. В 1954г. трамвай пошел до завода Аккумулятор .

Серьезную озабоченность вызывало состояние моста через р. Тускарь. Построенный в 1934г, он серьезно пострадал во время войны, весной 1943г. восстановлен. Прослужив 8 лет, мост стал опасным для эксплуатации. А большой уклон к мосту от мединститута ещё более осложнял ситуацию. 6 ноября 1947 года на этом спуске вагон серии Х пошёл юзом под гору с пассажирами и упал в реку. Во избежание подобных происшествий и был построен новый мост, а уклон был сделан не таким крутым. В ноябре 1954 г. В 1957г. трамвайная линия перенесена с ул. Интернациональной на улицы Дубровинского и Маяковского. Жители обширного района получили удобную связь с вокзалом и центром города. В 1959г. сдана линия до завода Химволокно и подстанция №З. В этом же году сдана линия в поселок КЗТЗ. Начато строительство Южного депо. Общая протяжённость трамвайных путей к 1959г. достигла 64км. Подвижной состав насчитал 124 единицы, преимущественно вагоны МТВ-82 и серии «Х». Состав трамвайщиков достиг 1200 чел, 65% из них - женщины. А теперь о подвижном составе Курского трамвая 60-х годов. Хотя в нашем городе нет ни одного живого образца старой трамвайной техники, мы сможем увидеть их действующие модели, изготовленные в кружке технического творчества, который работает в Восточном депо. Конструкция вагона МТВ-82 была предложена в 1947г. сразу после войны, начальником техотдела Мосгортранса Литвиненко. Претерпев две переделки, этот вагон приобрел свой окончательный вид, запечатлённый на почтовой марке. Аббревиатура МТВ означает «московский тип вагона». Производились они на Рижском заводе до 1961г. В Курске эти вагоны прослужили до 1973г. Затем часть из них была списана в металлолом, часть - переделана в спецвагоны. По конструкции механического и пневматического оборудования они мало отличались от серии Х , электрическое оборудование также почти не отличалось от довоенных вагонов. Это упрощало переход на новую технику, т.к. многое в новых вагонах было знакомо и водителям и ремонтникам, а вот большие размеры вагона, мягкие сидения, отопление в салоне произвели большое впечатление на горожан. Вместимость 168 чел, максимальная скорость 55 км/час, мощность двигателей 220 кВт. В 1950г. на Рижском заводе была начата новая серия вагонов с косвенной автоматической системой управления РВЗ-50. Претерпев ряд изменений, он в 1960г. приобрел свой окончательный вид. Выпускался этот вагон но 1983г. В Курске эти вагоны работали с 1963 по 1969г. Не выдержав конкуренции с отличными чешскими Татрами, которые появились в Курске в 1966году, РВЗ были проданы в другие города. Вместимость у них была немного больше, чем у МТВ-82, максимальная скорость 70 км/час, мощность двигателей 170 кВт. Такой выигрыш в мощности удалось получить за счет снижения массы вагона на 2 тонны - кузов у этого вагона несущий, безрамный. Кроме того, эти вагоны имели магнитно-рельсовые тормоза, позволявшие вдвое сократить тормозной путь при экстренном торможении. В октябре 1965г. состоялось открытие второго в городе трамвайного депо -Южного. Это стало важным событием как для коллектива трамвая, так и для города в целом. Новое депо позволило улучшить обслуживание жителей города. В 1967г. открыто трамвайное движение по ул. Кр. Октябрь от ул.Запольной до Хлебозавода. В 1966г. в Курск прибыли первые вагоны чешского производства - Татра-3. Вместе с вагонами прибыли и специалисты завода - изготовителя, которые помогали курским трамвайщикам осваивать новую технику. У Т-3 иная форма кузова, люминесцентное освещение, пол покрыт резиновым ковриком, а не реечным настилом, в кабине установлен редко встречающийся на трамваях контролер водителя с педальным приводом. Они имели автоматическую систему управления, резиновые амортизаторы, обеспечивавшие бесшумное движение вагонов. 18 августа 1972 года Государственная комиссия приняла от строителей троллейбусный комплекс. Первый троллейбус от СХИ до Красной площади провела Валентина Никифоровна Небутова. До этого она работала водителем трамвая, затем окончила курсы водителей троллейбуса, работала водителем-наставником. Впечатляющей страницей деятельности службы Курского трамвайно-троллейбусного пути явилась разборка трамвайной линии по ул.Ленина, когда за одну ночь при помощи приспособления и сцепки из 2-х вагонов МТВ-82 были сняты рельсы по всей ул.Ленина, а это почти 2 км. Приспособление оказалось настолько удачным, что не потребовалось даже предварительно разбирать брусчатку, покрывавшую путь. Работы начались 18 мая 1973г, а к утру 19 мая даже удалось заасфальтировать Кр. площадь. В 1973г. Трамвайный маршрут № 2 продлен более чем на 2,5 км. 0т южной автостанции вагоны идут по ул. Глинище и выходят на кольцо у Аэродромной улицы. Работать на этой трассе приходилось в сложных условиях. Улицы узкие, поэтому приходилось отказываться от механизации. 31 октября 1984г. трамвайная линия продлена до автовокзала. В 1985г. открылось трамвайное движение на новом маршруте «Хлебозавод-КЗПА». Новая линия была необходима, т. к. здесь находятся крупнейшие предприятия города: Счетмаш , «Электроагрегат», «ГПЗ-20». Она помогла значительно уменьшить нагрузку в часы пик на автобусных маршрутах. Символический ключ от новой линии приняла Н.В. Мелихова, которая вела первый вагон по новой линии. В декабре 1986г. вошло в строй ВОСТОЧНОЕ ДЕПО. Строилось оно долго и мучительно, целых 10 лет, пока к руководству не пришел Александр Владимирович Дегтярев. Его стараниями почти брошенная стройка была закончена в течение года. К этому времени поступила первая партия вагонов Т-ЗМ. Восточное депо построено по новейшему проекту, рассчитано на 150 вагонов, имеет все необходимое оборудование для качественного обслуживания подвижного состава. 13 сентября 1988г. первый маршрут продлен до ГПЗ-20. Источники: http://bsenc.ru/274/97566-kurskiy-tramvay.html, http://tkursk.narod.ru/history.htm, http://ket46.ru/istoriya/kurskij-tramvaj.html | |

| Просмотров: 703 | |

| Всего комментариев: 0 | |